Алексей Мокроусов

Взгляд, вызывающий неудобство

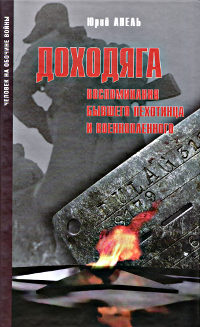

Юрий Апель. Доходяга. Воспоминания бышего пехотинца и военнопленного (сентябрь 1943 – февраль 1945). М.: Росспен, 2009. Серия «Человек на обочине войны».

Юрий Апель. Доходяга. Воспоминания бышего пехотинца и военнопленного (сентябрь 1943 – февраль 1945). М.: Росспен, 2009. Серия «Человек на обочине войны».

ГУЛАГ стал главной темой российской лагерной мемуаристики в последние два десятилетия. Тем ценнее нынешние попытки вернуться к публикации воспоминаний советских военнопленных. Среди попыток такого рода следует назвать “Мы из сорок первого…” сержанта Дмитрия Левинского (М.: Новое издательство, серия «Другая война», 2005), а также серию «Человек на обочине войны», основанную издательством «Росспен» в том же 2005-м и составляемую Павлом Поляном. Здесь уже вышло восемь книг, в том числе альманах дневников и воспоминаний военных и послевоенных лет «Нам запретили белый свет…» и «Зигзаги судьбы» Петра Астахова, снабженные подзаголовком «Из жизни советского военнопленного и советского зэка». Здесь же появился и «Доходяга» Юрия Апеля.

Юрий Александрович Апель попал на фронт после битвы на Курской дуге. Потери армии оказались тогда столь велики (многие дивизии потеряли практически весь личный состав), что было расформировано сразу несколько пехотных училищ, в том числе и в Ашхабаде, где учился Апель. Так 19-летний курсант стал минометчиком 7-й гвардейской армии. Бракованное оружие, отсутствие касок (цех Сталинградского завода, который их выпускал, к тому времени лежал уже в развалинах), два главных желания в жизни пехотинца – есть и спать… Автор признается, что впоследствии его смешила, если даже не злила, песня «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят…»: уж кто-кто, а соловьи спать не мешали. Можно себе представить повседневную реакцию рядового фронтовика на тот сладостно-патриотический елей, которым радио и телевидение кормили в советские годы страну.

Перед войной Апель хотел стать медиком (и отец, и дед его были врачами), и то ли это обстоятельство, излечивающее от сантиментов и пробуждающее ясность ума, то ли личная склонность к аналитике позволила сохранить ему способность наблюдать в ситуациях, которые не мог бы представить себе ни один философ Просвещения. Сам Апель вспоминает о встрече в лагерной больнице с пленным полковником-медиком, который сказал ему: «Обязательно расскажешь людям обо всем, что видел и перенес».

Наверное, подобное напутствие слышали многие, но лишь единицы были способны выполнить это задание – задание конечно же внутреннее, требующее не только ума и наблюдательности, но и огромной самодисциплины. В случае с Апелем это совпало еще с очевидным литературным даром; его скупая проза напоминает и о Чехове, и о Шаламове.

Апель пишет о том трагическом положении, в котором впоследствии оказались советские военнопленные из-за подозрений в измене, в добровольной сдаче врагу: «Самое скверное то, что практически в большинстве случаев нет возможности определить, кто из выживших сдался сам, а кто был взят в плен. Даже наличие ранения или явные последствия контузии не дают исчерпывающего ответа на этот сакраментальный вопрос. Понимание этого, при полном сознании свой невиновности, все-таки всю жизнь давит на какой-то болевой центр. А с другой стороны, если ты твердо знаешь, что не виновен, чье-то недоверие, презрительное отношение и прямые обвинения режут душу и вызывают естественную глубокую обиду». Автор вспоминает в связи с этим мемуары наркомвоенмора адмирала Кузнецова, утверждавшего, что плен в любом случае – позор, и морская пехота всегда предпочитала ему смерть. На это Апель резонно возражает, что в плену встречал моряков тысячами, а сам адмирал Кузнецов «за всю войну не бывал ближе 20–30 километров от боевых порядков пехоты».

При этом те, кто перебегал линию фронта с немецкой листовкой в руках, оказывались в лагере в привилегированном положении. Их и кормили лучше, из котла для охраны, и содержали в других условиях, и даже формировали из них особые части. Неудивительна та лютая ненависть, с которой к перебежчикам относились остальные военнопленные.

В книге подробно описана структура жизни военнопленных в немецких лагерях. Это были не лагеря уничтожения или знакомые по кинофильмам концлагеря, но так называемые «шталаги», откуда пленных часто «раздавали» крестьянам для работы в хозяйствах. Армейская структура ценностей менялась радикально – так, наиболее важной вещью в обиходе оказывалась не ложка, но котелок. А многие заключенные нерусских национальностей брали себе русские имена. Автор считает, что они поступали так, чтобы подчеркнуть свое единство с основной, русской массой.

Пребывание заключенных в шталагах отличалось разительно. Все страны, кроме СССР, а позднее, после поражения Муссолини, и Италии, подписали соглашения с Международным Красным Крестом. Последний высылал в адрес французов и поляков (у тех, впрочем, немцы сразу отбирали половину присылаемого) объемные посылки с продуктами. Кроме того, раз в месяц заключенные могли получать и посылки из дому – эта практика продолжалась вплоть до высадки союзников в Бретани и Нормандии. Именно «за границу», в «Европу» убегали из русских секторов лагерей заключенные, чтобы подкормиться и принести в свою зону еды. «Я очень хорошо помню всех, кто мне помогал за время плена, – пишет Апель. – Но столь же хорошо помню и тех, кто поступал со мной зло или нечестно. Да и вообще лагерная жизнь – она жестокая. В ней нет места альтруизму и всепрощению. Доброта там имеет особый вид. …те, кто боролся и выжил, всегда недолюбливали тех, кто не желал бороться сам, а все ждал, что кто-то это сделает за него». Но некоторые вещи мало чем отличались от последующей мирной жизни: и тут, и там не любили, когда Апель во время выволочек, выговоров и порицаний прямо смотрел в глаза отчитывающему. В Советском Союзе за это, конечно, не били, но, признается сам мемуарист, такая его привычка сказалась на карьере.

Наблюдения автора над лагерной жизнью развенчивают многие стереотипы обыденного сознания. Среди надсмотрщиков особым зверством далеко не всегда отличались немцы или австрийцы (которые порой проявляли сочувствие и даже помогали), особо жестоки по отношению к русским военнопленным бывали и украинцы, и чехи. Один чех, например, «когда словит за границей нашего брата, заставляет идти впереди себя через весь лагерь, а сам, стерва, идет сзади и коваными ботинками наступает на пятки. Потом по месяцу заживают. А одному сухожилие порвал, славянин проклятый», – приводит Апель рассказ своего солагерника. Гражданское же население, особенно из числа владельцев поместий и членов их семей, к русским пленным относилось с презрением, называло их свиньями и в целом мало напоминало читателей Гете.

Впрочем, чувствительность в лагере притупляется вплоть до полного исчезновения. «В смысле кормежки путешествие пленных по железной дороге намного хуже, чем в пешем этапе: сколько бы дней ни ехали, кормежки, как правило, никакой – вода и то не каждый день бывает. К конечному пункту всегда какая-то часть доходяг доезжает уже мертвецами или в состоянии, близком к смерти. Вот так бывало: едешь себе, не зная куда и зачем, а когда приедешь, рядом с тобой мертвец на стыках покачивается. А у тебя никаких эмоций: не обращаешь на это внимания».

Сам Апель не морализирует над этой и подобными ей историями, он лишь излагает события, снабжая порой свои наблюдения горестными вопросами. Видно, что мемуарист не питает иллюзий относительно человеческой природы в целом. В основном его вопросы адресованы не врагу, а своим соотечественникам, прежде всего тем, кто, на взгляд солдата-пехотинца, должен был бы ответить за все случившееся с армией. Именно эти неудобные вопросы и определили во многом запоздалый приход книги к читателям.

Все-таки удивительны те трудности, с которыми столкнулась рукопись «Доходяги» при попытке быть напечатанной в конце 80-х. Казалось бы, перестройка и гласность, но в крупном московском издательстве автору ответили так: мемуары «должны быть достоверными, строго документальными, когда речь идет о военных событиях. А вот этого-то в рукописи, к сожалению, не хватает».

То есть все, что не укладывалось в официальную историю войны, что напоминало об «окопной правде» в противовес пропагандистскому образу, что ставило под сомнение компетентность начальства, оценивалось как ненужное, мешающее правильному взгляду на положение вещей. Вторым пунктом рецензент отдавал дань строгой иерархии: «Нельзя согласиться и со многими авторскими обобщениями, злыми выпадами в адрес командования армии, фронтов, других лиц». Это замечание, вызванное врожденным рабским страхом, касалось, видимо, не только конкретных замечаний Апеля, но и его общего вывода: «Почему должны были застрелиться пять с половиной миллионов пленных, а не те, по чьей вине они попали в плен?» Сам вопрос входил в противоречие с существовавшей и поныне доминирующей точкой зрения на русскую жизнь, где не все равны перед законом. Всегда есть группа людей, прорвавшихся к власти либо с отсылкой на право наследования, либо с уверениями, что именно они знают лучше, как рулить страной. Как правило, они не просто обеспечивают себя, своих близких массой преимуществ, прежде всего правом на безопасность, но считают себя и бессмертными, и не способными на ошибки, в любом случае свободными от наказания. А есть всегда послушный им народ. И при любом раскладе история в России оказывается принадлежащей власти, которая насаждает свое видение прошлого в виде школьных учебников, университетских курсов и комиссий по борьбе с фальсификациями. Потому так опасен трезвый взгляд отдельного солдата, тем более военнопленного. Мужество, которое он проявляет и в лагере, и на свободе, одинаково неудобно и там, и здесь. Проявление личности – последнее, чего ждут от человека по обе стороны проволоки. А поскольку основной ценностью в глазах такого независимо мыслящего человека оказывается внутренняя свобода – именно она становится в итоге главным героем книги, – то мало кто захочет иметь с ним дело.

Но особенно поразителен был последний пункт, на основании которого отвергалась книга (его тоже цитирует в послесловии сын Юрия Апеля): «Очень хотелось увидеть в рукописи хотя бы одного человека стойкого, глубоко милосердного. Но, увы, такого в тексте не найти».

Слепота советского редактора вводит в ступор. Мало того, что милосердными людьми выглядят многие из солагерников Апеля, ведь без взаимовыручки в таких условиях было просто не выжить. Но прежде всего сам автор оказывается таким человеком! После всего, что он пережил, найти в себе силы описать увиденное, все это безумие мира, и не стать притом (вполне оправданно) мизантропом – это добродетель, о которой, видимо, не подозревают многие. Может быть, потому, что слово «доходяги» используют лишь в физическом смысле слова. В духовном такого определения нет: большинство если ломается, то как-то мгновенно, если и вовсе сразу не рождается ущербными.