БОРИС СВЕШНИКОВ. ЛАГЕРНЫЕ РИСУНКИ

Москва, Общество Мемориал, Издательство "Звенья", 2000

Фрагменты из предисловия Игоря Голомштока

9 февраля 1946 года, из дома своих родителей в Москве вышел девятнадцатилетний студент художественного училища

Борис Свешников. Целью его прогулки было купить керосин в соcедней лавочке, и в руках он держал бидон.

Домой он вернулся через десять лет.

Борис Петрович Свешников был арестован за участие в террористической группе, готовящей покушение на Сталина.

Одним из участников этой сфабрикованной КГБ группы был художник Лев Кропивницкий, вместе с которым Свешников учился.

С другими "заговорщиками" ему, кажется, так и не удалось свести знакомство. Но следователя по его делу такие

мелочи не смущали. Да. - соглашался он в конце следствия с доводами обвиняемого, - никого из этих террористов

Свешников не знал, поэтому он и получил всего восемь лет лагерей. А вот если бы знал... Такова была полицейская логика

сталинских времен.

...Для Свешникова, как для очень немногих (для В. Шаламова, А. Солженицына, позже для А. Синявского) лагерь стал

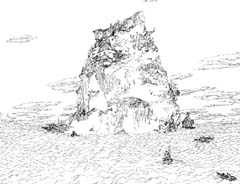

точкой отсчета в дальнейшей творческой судьбе. Его рисунки, созданные в лагере, представляют собой уникальный случай

во всей истории мирового искусства. Необычна ситуация их создания, беспрецедентна воплощенная в них реальность,

почти невепроятными выглядят сейчас обстоятельства того, как они сохранились, вышли на волю и попали в этот альбом,

пролежав - большинство из них - полвека в папке художника. Сделанные пером и тушью (реже кистью) на

стандартных листках, вырванных из альбомчиков для рисования, они воссоздают особый, "фантастический" мир, где брутальные

реалии лагерной жизни соседствуют с куртуазностью галантных сцен, где убогая природа северной лесотундры разливается

космическим ландшафтом вечности, где зло становится банальностью, кошмар оборачивается бытом, фантазия -

реальностью, а сквозь призрачную оболочку настоящего просвечивают толщи ушедшдих времен. Еще один лагерник -

Андрей Синявский (Абрам Терц) - попавший в лагерное ведомство через двенадцать лет после того, как Свешников

вышел на волю - в ссылку, дал этим рисункам определение "Белый эпос" и писал о них: "У рисунков Свешникова

обратимый смысл. Кто не знает, что это лагерь, так и не догадается. Пускай. Пусть так и будет. Пусть останется -

неузнанным. Это лучше: искусство. Знающий (я чуть было не сказал - посвященный), присмотревшись,

различит кое-где частокол, помойки, бараки, тюрьму: кто-то уже повесился, а кто-то просто сидит и ждет своего срока.

Этих локальных (лагерных) ассоциаций до странности мало. Это не зарисовки с натуры, а сновидения вечности,

скользящие по стеклу природы или истории".

ТЮРЬМА, ЭТАП, ЛАГЕРЬ

В тюрьме Свешников провел ровно год. Бесконечные ночные допросы, поездки с Лубянки в Лефортово и обратно, запрещение спать днем, тюремная баланда, переполненные камеры - все это неизбежно ставило заключенного на грань физического и нервного истощения. Наконец приговор ОСО (Особого совещания): лагеря строгого режима.

...Путь от Москвы до Ухтижемлага - по этапу от одной пересыльной тюрьмы в другую -длился более месяца. В набитых до отказа столыпинских вагонах сталкивались люди самых разных судеб и характеров: офицеры армии Власова и советские военнопленные, бандиты и члены запрещенных религиозных сект, уголовники и политические - в большинстве своем такие же "террористы", как и сам Свешников. Как олицетворение всего этого абсурда запомнился ему сосед по вагону, венгерский коммунист Радо: вызванный в Москву на какое-то партийное совещание и сразу же арестованный, он теперь совершенно не понимал, где он, кто он и что

с ним происходит. Но были и встречи, во многом определившие лагерную судьбу художника.

И теперь вся эта разношерстная толпа заключенных направлялась к месту назначения. Равнинный пейзаж средней полосы сменялся тайгой, потом пошли пологие холмы, болота, реки, сейчас замерзшие, но широко разливающиеся весной, - суровые пейзажи лесотундры крайней северо-восточной части Европейской России, где раскинулась разветвленная сеть лагерей, объединенных в систему Ухтижемлага - одного из многих островков на карте Архипелага ГУЛАГ. Здесь, на 15-м лагпункте, Свешников провел около двух с половиной лет.

Заключенные прокладывали газопровод и рубили лес. Земляные работы и лесоповал -по десять-двенадцать часов в сутки, зимой при сорокаградусном морозе, летом в тучах ядовитой мошкары - самый тяжелый лагерный труд, за исключением разве что работы в угольных шахтах и на урановых рудниках. В этих условиях человека могли спасти от гибели лишь два фактора: молодой организм и случай. Свешникову помог сохраниться и еще один фактор - дар, данный ему от природы: в лагере он продолжал рисовать. Его "подельник" Лев Кропивницкий вспоминает о тех временах: "Целый год, пока нас не разъединили, мы работали в одной бригаде от темна до темна в Ухтинской тайге, а придя после работы в убогий барак, Боря садился у тусклой коптилки и покрывал куски желтой оберточной бумаги удивительными сценами своих фантастических видений".

Что было на этих рисунках? (Сам Свешников лишь смутно помнил этот "период своего творчества".) Очевидно, то же, что и на последующих, воспроизведенных в этом альбоме. "Мы сами созданы из сновидений, и нашу маленькую жизнь сон окружает" - эти слова Шекспира, поставленные самим художником эпиграфом к своим лагерным рисункам, были для него путеводной звездой. От реального лагеря он уходил в мир лагерных снов, черпая в нем силы для выживания. Можно смело сказать (и это относится ко всему периоду его лагерного существования), что если бы Свешников не рисовал, он бы не выжил.

Молодость помогла ему продержаться около двух лет, но это был предел даже для самого здорового организма. К концу этого срока от крайнего истощения он уже не мог ходить и был списан в качестве "отхода производства" в лагерную больницу вместе с другими "доходягами", обреченными на умирание. Но тут в его судьбу вмешался случай, который вывел родных Свешникова, искавших пути, чтобы облегчить участь Бориса, на нужного человека -знакомого друзей семьи.

Николай Николаевич Тихонович, геолог по профессии и лагерник с 1937 года, руководил в свое время геологическими работами в системе Ухтижемлага и после освобождения сохранил здесь какие-то профессиональные связи. Во всяком случае, влияния его хватило, чтобы вытащить Свешникова из больничного царства теней: где-то осенью 1948 года он был переведен в инвалидный лагерь Ветлосян и назначен на работу ночным сторожем при деревообрабатывающем заводе. Здесь он оставался до конца срока, и здесь же протекало его лагерное творчество.

В каморке ночного сторожа, тайно, по ночам Свешников начал рисовать и писать картины. В его письмах к родным лейтмотивом проходит просьба прислать кисточки, краски, бумагу, а также репродукции работ Босха, Грюневальда, Гойи, Гейнсборо, Моне... К тому же неподалеку находилась лагерная живописная мастерская, где трое заключенных обслуживали эстетические потребности лагеря - писали лозунги, плакаты, портреты вождей и делали на потребу начальства копии с картин передвижников и сталинских лауреатов. Сам Свешников не был допущен в эту творческую элиту, но иногда мог пользоваться некоторыми художественными материалами. Конечно, все это добывалось с большим трудом, нерегулярно, в минимальных количествах, и режим экономии материала сказался и на его поздних работах, сделанных уже на воле: очень тонкий красочный слой и ограниченная цветовая гамма в картинах и - чаще всего - обычный альбомный формат рисунков. Иногда к нему приходили "клиенты", и на маленьких клочках бумаги он рисовал их портреты - заключенные потом посылали их в письмах к родным вместо фотокарточек.

"Это было абсолютно свободное творчество, - вспоминал Свешников про лагерные годы, - я получал свою пайку хлеба и писал что хотел. Никто не руководил мной. Никто не проявлял ко мне никакого интереса".

Свободное творчество в условиях сталинского лагеря - это звучит сейчас как сарказм, кaк дурной парадокс. Однако в этом выражала себя логика абсурда той эпохи. Лагерное начальство (в отличие от начальства на воле) мало интересовалось внутренним миром своих подопечных. На них Смотрели как на смертников, и неважно, умрут ли они здесь, в лагере, или (что менее вероятно) выйдут на волю и, сломленные, будут доживать свои дни в вечном страхе перед карающей дланью тоталитарного государства, - их мысли, идеи, замыслы умрут вместе с ними. И сам Свешников смотрел на плод трудов своих как на незаконнорожденное дитя, нигде не прописанное, не имеющее никаких прав на существование. Он рисовал просто потому, что не мог не рисовать, как не мог не дышать или не думать. В этом смысле это было чистое творчество, свободное от контроля как внешнего, так и внутреннего, без всяких примесей амбиций, честолюбия, материальных интересов и прагматических расчетов (что редко встречается на воле). И Свешников был убежден, что его рисункам и картинам никогда не вырваться за колючую проволоку, даже если самому ему посчастливится выйти на свободу. Так бы оно и было, если бы опять не случай, на этот раз в лице человека, с которым Свешников познакомился в одной из пересыльных тюрем на пути в Ухтижемлаг.

Людвигу Яновичу Сея было тогда за шестьдесят. Когда-то он занимал пост министра иностранных дел Латвии, а перед войной был латвийским послом в Лондоне. Когда немцы оккупировали Латвию, он пробрался на родину, чтобы вывезти семью, но та уже успела эмигрировать в США. Всю войну он провел в немецкой тюрьме, а после войны автоматически переселился в советскую, был обвинен в шпионаже и осужден на пять лет лагерей. Где-то в 1949 году его срок закончился, но он добровольно остался в лагере, потому что, как многие тогда, хорошо понимал: на воле его почти неизбежно ждет новый арест. Л.Я.Сея работал на заводском складе и жил среди заключенных. Одним из немногих его преимуществ было право выходить за лагерную зону. Человек широкой европейской культуры, он, очевидно, понимал: то, что делает Свешников, представляет уникальный художественный и исторический интерес. Отправляясь за зону, он забирал у художника новую партию рисунков и картин и, пользуясь оказиями, пересылал их в Москву. Особых препятствий тут преодолевать не приходилось: начальство мало интересовали такие вещи - случай был беспрецедентен и не предусмотрен инструкциями.

Так - вопреки полицейской логике, вопреки духу эпохи и убежденности самого художника в безнадежности ситуации - эти его запечатленные на бумаге сны наяву вырвались на свободу и, собранные вместе, впервые представляются на суд публики в этом альбоме.

|

|